|

|

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

В среде писателей-символистов большой интерес вызывал и русский фольклорный театр: А. Ремизов, как известно, написал свою драму «Царь Максимилиан» по мотивам известной русской народной драмы «Царь Максимилиан и его непокорный сын Адольф», И. Стравинский, связанный с кругом художников «Мира искусства» и близкий писателям-символистам, написал музыку к балету «Петрушка» (оформление А. Бенуа).

Кустодиев в произведениях на темы народных празднеств и народного театра выразил свое понимание проблемы коллективности художественного творчества, разрешение ее он находил в народной художественной культуре. В противовес сложнейшим лабиринтам мысли В. Иванова, жутким миражам народной души А. Ремизова и А. Белого, пряной идиллии народных жанров C. Судейкина Кустодиев возводил на основе народного миросознания крепкое, светлое и надежное здание своего искусства.

Кустодиев воспринял и своеобразно претворил в творчестве еще одну важнейшую особенность народного искусства — свободу, раскованность народного художественного мышления.

Порабощенный, подавленный народ в своем воображении создавал издревле мир безграничной свободы. Угнетенная воля народа как бы компенсировалась его ничем не ограниченной творческой фантазией.

Так же как принятому мнению о застылой традиционности народного искусства, Кустодиев противопоставил свое восприятие его — живого и развивающегося, так, хорошо зная и неизменно отмечая в своих произведениях устойчивость поэтических формул, изобразительных схем и приемов народного творчества, он с особенным воодушевлением и энтузиазмом разделял в народном творчестве и другое — свободу творческой фантазии.

|

|

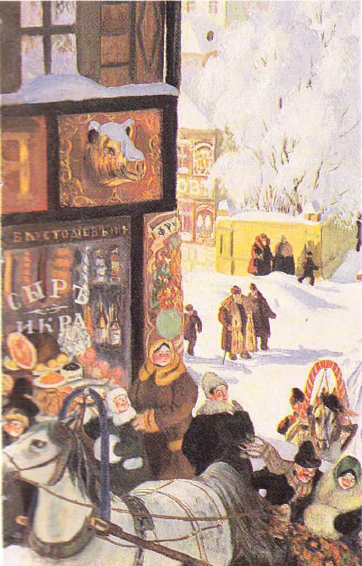

Масленица, фрагмент.

|

Народ создал фольклор, где видел себя сильным и свободным, как богатыри, наделенным огромной физической и духовной силой; страшной действительности своего существования он противопоставил в произведениях декоративно-прикладного искусства светлый и радостный мир счастья; в сказках, пословицах, фольклорном театре восстанавливал свое достоинство, попирая несправедливость и зло, карая своих угнетателей. Здесь народ мог все. Свобода мышления определила образный строй народного искусства, его изобразительной речи.

Свобода народной творческой мысли увлекала и покоряла Кустодиева. Сформировавшись в среде передвижников с их строгой верностью натуре и приверженностью к реальности, преданностью общественному служению и нравственному долгу, Кустодиев воспринял все это как фундамент и основу собственной деятельности в искусстве, но соприкоснувшись с культурой народа, открыл для себя новые горизонты творчества.

Кустодиев следует народному творческому мышлению. Нагруженность полотен Кустодиева декоративными формами, орнаментальными мотивами и цветом пришла в живопись художника во многом из народной поэтической и изобразительной культуры Поволжья и средней России, на которую опирался художник. В творческом мышлении народа надо искать и истоки широкой метафоричности искусства Кустодиева. Он пользуется метафорами и сравнениями часто и в различных по содержанию произведениях.

В двух вариантах картины «Девушка на Волге» 1915 и 1919 годов изобразительные метафоры почерпнуты художником из поэтического фольклора, русской песенной традиции. Оба варианта — изобразительный эквивалент лирической народной песни о любви и женской доле. Картина 1915 года была любимым произведением Кустодиева из всех созданных им до этого времени. Видимо, он чувствовал, что здесь с исчерпывающей полнотой выразил поставленную перед собой задачу — создать фольклорный образ. Недаром художник снова возвратился к своей героине через несколько лет.

|

|

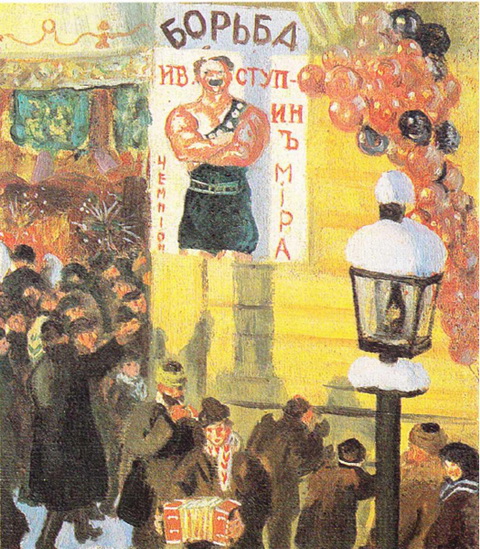

Масленица, фрагмент.

|

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 |