|

|

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

И, наконец, открывает Кустодиев для себя и переносит в свое искусство театральное творчество народа, его «смеховую» культуру — площадной театр.

Русские художники-реалисты XIX века, воодушевленные идеями служения народу, стремясь отразить как можно полнее народную жизнь, не могли обойти эту тему народных развлечений.

Но изображение народной радости в их произведениях было всегда «смехом сквозь слезы», сквозь веселье проступали народное горе, нищета и унижение.

Как всегда точный и достоверный, Кустодиев и здесь, в изображении народного веселья — масленичных и летних гуляний, балаганов, каруселей, раешников — всего того, с чем связана театральная культура народа,— документально удостоверяет увиденное в своих произведениях.

С той же почти исследовательской доскональностью показывает он все элементы народного площадного театра: архитектуру деревянных балаганов с площадками для актеров и для оркестра и большим экзотическим панно наверху, завлекающим публику, актеров — Пьеро, Коломбину, народного конферансье — «балаганного деда», бродячих актеров — раешников, кукольников, шарманщиков, состав балаганного оркестра с его главным инструментом — турецким барабаном, характер зазывных балаганных афиш, где обычно изображен любимый герой народных представлений — борец с гигантскими мышцами Ступин и другие.

Художник знает характер народного театрального репертуара с его импровизацией, экзотической романтикой, скоморошеством и юмором.

Юмор народа особенно интересовал Кустодиева, он видел в нем проявление его силы, стремления к свободе, сферу народного духа, где выражались способности преодолевать трудности, тираноборческие возможности.

«Смеховая» культура народа явилась для него источником вдохновения в работе над спектаклем «Блоха» в Большом драматическом театре и 2-м Московском Художественном театре в 1925—1926 годах.

|

|

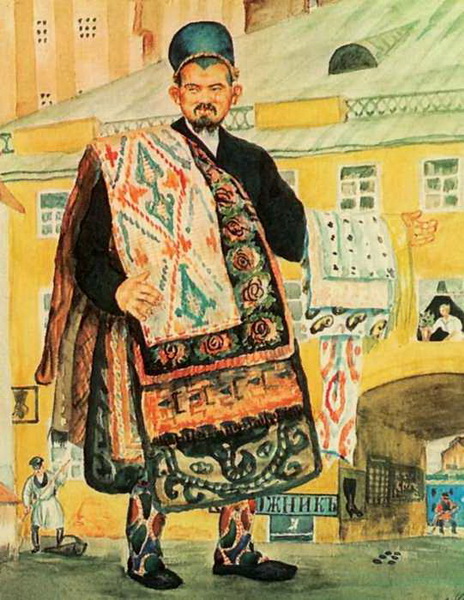

Продавец ковров (Татарин), 1920 г.

|

Художник опирался на собственные детские воспоминания и впечатления, полученные им от народной эстрады в Петербурге, где в Зоологическом саду выступал знаменитый уже тогда Н. Монахов, замечательный русский актер и режиссер, друг Кустодиева.

Он неоднократно рисовал Монахова и создал большой репрезентативный портрет в линогравюре (1926).

Помимо этого Кустодиев был, конечно, в курсе тех проблем, которые поднимались в русской журнальной прессе 1910-х годов в связи с охраной памятников старины, народных художественных промыслов, природной среды, фольклора и в том числе народных обрядов, обычаев, развлечений.

На страницах «Нивы», «Солнца России» и других журналов в эти годы печатались статьи о народных гуляньях, площадном театре.

Театр народа интересовал Кустодиева не только в прямом его выражении, художник видел в каруселях, которые представляли собой как бы театральный парад, некую подвижную экспозицию театрального шествия, идущую от времен рыцарства и преобразованную народным сознанием в веселую потеху 1 , и в катаньях на тройках, которые представляли собой состязания на ловкость, смелость, мастерство во владении конем.

«Исполнителями» в этих состязаниях, задававшими тон купеческим празднествам, были лихие кучера, страстные наездники, каждый со своим характером, темпераментом и повадками.

|

|

Сенокос. 1917 г.

|

1 Левинсон А. Неклассическая красота карусели // Декоративное искусство. 1980. № 9.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 |